Brian de Palma ha sido un buen padre de hijos ajenos. El realizador, casi desaparecido de la escena actual, se ha inmortalizado como uno de los grandes directores del siglo XX por historias que otros escribieron para él. La fama es fama, mírese como se mire, pero siempre he lamentado que su verdadera propuesta, esa que él mismo escribió para dirigir, solo sea descubierta cuando te obsesionas con ciertos géneros destrozados por la crítica, la misma que lo puso en un pedestal por sus historias de mafiosos y lo destronó a tiros cuando filmó lo que le dio la gana.

Pensar en De Palma es recordar el tríptico del crimen conformado por Los intocables, Carlito’s Way y Scarface. Pero ese no es Brian De Palma en estado puro. Puede que esas historias de criminales estén impregnadas de su gusto exquisito y excéntrico —contratar a Giorgio Armani para el vestuario de Los intocables es de grandes—, pero allí no está el corazón de su obra. Nunca lo estuvo. Nunca lo estará. Antes de esa oleada de crímenes, el suspenso, la sensualidad y lo extravagante fueron su carta de presentación. Aunque el verdadero inicio de su propuesta parece habitar en ese desenfrenado musical titulado El fantasma del paraíso, los años ochenta vieron nacer tres películas que no solo reúnen las influencias del director, sino que registran en pantalla sus verdaderas obsesiones.

Brian De Palma se viste para matar

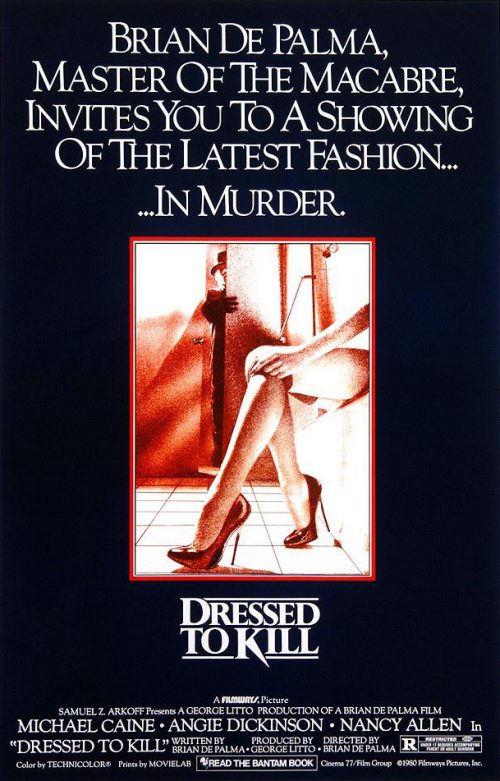

A comienzos de 1980 las películas de terror de bajo presupuesto estaban haciendo llover dinero. De Palma, con una respetable lista de títulos a cuestas, pero también con un evidente interés en el género, se lanzó al agua con Vestida para matar, un thriller que congregaba los mejores elementos de esta corriente y homenajeaba de frente a Psicosis, dirigida por su maestro Alfred Hitchcock. La cinta nos presenta a Kate Miller, una mujer insegura, sexualmente insatisfecha, que termina en la cama de un extraño para luego morir a navajazos a manos de una misteriosa mujer de cabellera rubia y lentes oscuros. Liz Blake, una joven dama de compañía, presencia el crimen y huye sabiendo que la homicida va tras ella. Existe un nexo entre víctima y atacante: el psicólogo de cabecera de ambas. Mientras la torpeza policial intenta solucionar el caso desde el escritorio, el hijo de Kate se alía con Liz para desenmascarar a la culpable en un juego de fisgoneo y seducción en el consultorio, donde el misterio se resuelve, desenmascarando una realidad perturbadora y escandalosa.

Aunque comparte anaquel con un montón de slashers que solo buscaban sacar beneficio de lo que John Carpenter había propuesto con Halloween a finales de los setentas, Vestida para matar escapa a todo nicho. Brian De Palma aprovecha el interés general por este tipo de suspensos y recoge los grandes aportes de los clásicos. La historia abre con una sensual Kate Miller en la ducha excitándose a sí misma mientras repasa la barra de jabón por todo su cuerpo. Es una apertura similar a la de Carrie, otra de sus obras maestras, pero aquí la cámara no teme explayarse contemplativamente en el cuerpo desnudo, alternando entre los senos, la entrepierna y el rostro femenino embargado de placer. A continuación, acompañamos a la solitaria Kate Miller a un museo, donde se deja encantar y seducir por un atractivo y esquivo sujeto. Brian De Palma dirige una danza de miradas y pasos furtivos a través de cada estancia y pasillo. Son cinco minutos depurados de palabras y plagados de pistas ubicadas con inteligencia, todo orquestado por la música de su fiel compañero de batalla, Pino Donaggio. Luego, la mujer sucumbe al placer, intimando con el extraño en un taxi cualquiera para terminar metida en la cama de este. Se despide, satisfecha, dejando una nota y más pistas desperdigadas y se marcha para encontrar la muerte en el ascensor del edificio poco antes de llegar a la mitad del metraje. A partir de ese momento se vuelve una historia de suspenso puro y duro que se desboca hacia la revelación final: la asesina no es ella sino él, un sujeto ataviado con gabardina, tacones y peluca, disociado y sexualmente perturbado, que ha sufrido la constante pugna entre su lado masculino y la necesidad de convertirse en una mujer. En el desenlace, los sobrevivientes se enteran de los caminos insospechados de la mente y conducta humana, sin olvidar el final en punta con un susto inesperado similar al que plantó en Carrie y que se volvió regla de oro en el terror posterior. Como en Psicosis, la ducha es rescatada poniendo a sus dos estrellas —Angie Dickinson y Nancy Allen— bajo el agua. Mata a la primera antes de lo previsto y deja que la segunda indague hasta desenmascarar al asesino. Y como si de un Norman Bates se tratara, Michael Caine interpreta a un psicólogo que practica el travestismo y sufre bajo una condición de doble personalidad. El asesino ha estado en contacto con las víctimas sin que lo llegáramos a sospechar. Si he de preferir una versión renovada de Psicosis, es mejor elegir Vestida para matar que el regular remake de Gus Van Sant; la historia de De Palma es más atrevida, arriesgada, sofisticada, muy apropiada para su época.

Doble o nada

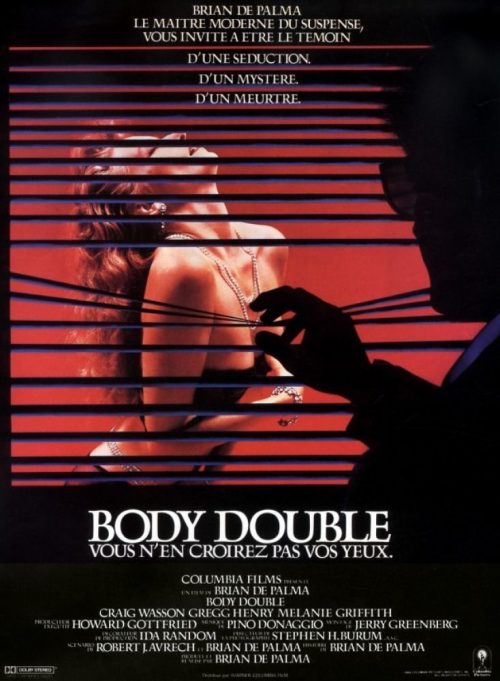

La recaudación de este primer disparo de suspenso se reflejó en una buena taquilla y en un reconocimiento de la crítica. Brian De Palma ya dibujaba su camino para hacerse cargo de Scarface, escrita por Oliver Stone. El título lo llevó a la cima y los elogios no se hicieron esperar. Respaldado con la interpretación de Al Pacino, el director prometía, si no emular el éxito, superarlo. Pero De Palma ya había decidido qué filmar a continuación. Era una idea gestada en el rodaje de Vestida para matar y que vio la luz bajo el título de Doble de cuerpo, un thriller soberbio injustamente olvidado que no solo recupera la estética y el homenaje a sus maestros, sino que es un dedo corazón extendido a la crítica y a la mojigatería. La película nos cuenta las tribulaciones de Jake Scully, un fracasado actor de películas de terror de bajo presupuesto que se va a cuidar un lujoso apartamento. Allí, a través de un lente, no solo descubre que cada noche su vecina monta un número dancístico y masturbatorio que exuda sensualidad, sino que un sujeto quiere asesinarla. Obsesionado con esta mujer, decide salvarla y entra en una vorágine conspirativa que lo lleva a buscar respuestas hasta el bajo mundo del cine pornográfico.

Brian De Palma coescribe esta historia dispuesto a continuar el homenaje planteado en Vestida para matar. Aquí, toma como referencias inocultables a La ventana indiscreta y Vértigo. Nuestro protagonista, Jake Scully, desea alcanzar a una dama seductora y divinizada, pero sus miedos y fobias se lo impiden. Esta vez no se trata del vértigo sino de la claustrofobia —un asunto casi paródico, pues Scully es despedido de la película en la que trabaja ante la imposibilidad de interpretar a un vampiro que no puede actuar en un ataúd—. Y el deseo irrefrenable de mirar, de entrometerse en la vida de los otros a través de un lente, recuerda a un James Stwart obligado a presenciar un crimen. Además, De Palma recupera la increíble coordinación, casi milimétrica, que Hitchcock conduce en su pequeño universo de apartamentos, y las plantea en las escenas voyeristas de Scully intentando descifrar lo que sucede en la ventana vecina, así como en aquella persecución magnífica de quince minutos en el centro comercial y la playa con la que se propone llevar a otro nivel la persecución del museo en Vestida para matar, y culminando de igual manera con una desaforada escena de besos y caricias públicas. Doble de cuerpo está inyectada con una deliciosa y casi obscena carga de erotismo. Quizás es su película más arriesgada, no solo por el atrevimiento de sus temas, sino porque no teme hacer un homenaje a la cultura pop del momento. Esta película nace en medio del auge del cine de horror chapucero, misógino y violento, de una industria pornográfica floreciente aún, de la era dorada de las videotiendas y la luminosa estética del neón y el glam.

A la crítica no le gustó que, luego de tocar el cielo con Scarface, saliera con esta grosería. Pero a él no le importó. Doble de cuerpo era una diatriba deliberada hacia los códigos que rigen a la industria. Cuando se acusó a su guion de violento y misógino al proponer la muerte de la mujer a manos de un indio, De Palma decidió llevar el asunto más lejos, armando al asesino con un enorme taladro que recuerda al clásico del slasher Slumber Party Massacre, y exponiendo con desparpajo el porno y los desnudos prolongados de una sensual Melanie Griffith. Estoy seguro de que el odio de la crítica no se debió tanto a moralismos, sino a que esta película mostró la cara oculta y sucia de Hollywood. Lo que vemos a diario en la gran pantalla, esas enormes luminarias y fantásticas superproducciones, son apenas un puñado de todo lo que alimenta la ilusión cinematográfica. Bajo el brillo de este pequeño porcentaje reposan miles de películas que no traspasan las fronteras, que nunca abandonan los anaqueles, que se olvidan rápidamente, además de una miríada de actores y directores queriendo triunfar, aun sabiendo que las posibilidades son escasas. El concepto de «doble de cuerpo» representa el engaño que sustenta al cine y sus protagonistas. En Vestida para matar, Brian De Palma tuvo que usar una doble para la escena de Angie Dickinson en la ducha y allí nació su intención de poner en evidencia todo este andamiaje de ilusiones. Doble de cuerpo es un escupitajo a la industria financiado con su propio dinero.

En nombre de Brian

De Palma hubiera podido hundirse por seguir sus convicciones, pero Los intocables llegó a sus manos para ponerlo en la cima de nuevo. Sin embargo, él ya sabía cómo hacer sus movimientos. Respaldado por un nuevo clásico inmediato y reivindicando su calidad como director, escribió otra historia sobre desórdenes mentales titulada En nombre de Caín, que nos cuenta de manera sencilla la vida de Carter, un amoroso padre de familia sometido por sus otras cuatro personalidades. Es una historia invisible en su filmografía, muy menor, pero igual de honesta, tanto, que revela el aspecto austero y televisivo de la mayoría del cine de suspenso noventero. Sin embargo, es una película digna. De Palma concibe aquí una narración tan fragmentada como la mente de Carter, llevándonos de la realidad al recuerdo y al sueño y a la fantasía sin ningún tipo de código de advertencia. Volvemos al travestismo, a la multiplicidad, al asesinato limpio con el filo de la navaja en la mejor tradición del giallo que tiene fuerte presencia en Vestida para matar. Brian De Palma demuestra nuevamente que ha heredado de Hitchcock no solo la conducción del suspenso, sino que ha aprendido del cine policíaco la precisa implantación de pistas que sostienen cada giro, cada sorpresa, cada revelación. Porque De Palma nunca deja cabos sueltos. Cada película es una madeja compacta, proporcionada, bien medida, y cuyos hilos construyen delicadamente historias complejas que parecen fáciles de tejer. Cuando el espectador o lector puede pensar «esto lo hubiera podido hacer yo», es porque el narrador ha hecho bien su trabajo.

De Palma es un genio, pero siento que a la industria le cuesta reconocerlo abiertamente. Él es una de las ovejas negras más valiosas del cine. Hollywood lo amó como uno de los grandes maestros del siglo XX, pero también supo odiarlo como hijo necio, tal vez porque nunca dejó que los lazos del espectáculo coartaran su libertad creativa. Creo que él lo intuyó muy pronto y se salió del camino cuando tuvo la oportunidad. Le brindó a la industria obras inmortales, pero supo salirse con la suya para hacer lo que se le antojó. Con cada gran paso al filmar cintas de gran calibre, provocó reflujos e indigestión cuando el espaldarazo económico de los estudios, ávidos de estatuillas, vieron su presupuesto yéndose por el drenaje al financiar historias vapuleadas por la crítica. Ha sido una relación de amor y odio que ha perdurado en el tiempo. Sin embargo, al hacer una retrospectiva, nos damos cuenta de que el rechazo hacia sus obras más íntimas, aunque reprochable, lo inyectó de la enjundia suficiente para proyectar su voz, convirtiéndose así no solo en uno de los más honestos hijos de su época, sino en el único de una generación privilegiada de directores que tuvo la humildad de rendir tributo frontal a sus maestros, que jamás se disculpó ni avergonzó de sus obsesiones y más bien concibió, a partir de ellas, una estética popular y rutilante que ningún otro director ha podido igualar.

(Cali, 1992). Reside en Bogotá hace 17 años. Profesional en Estudios Literarios y tecnólogo en escritura para medios audiovisuales. Director del sello editorial La Plena Noche. Hijo de la televisión enlatada, salsero hasta la médula, coleccionista de libros de terror y defensor de la cultura pop.